1. Introducción: La Resaca Emocional del Final del Día

Imagina a Laura, una docente que ha pasado toda la jornada entregada al aula. Ha sonreído, ha calmado llantos, ha negociado conflictos y ha alentado sueños. Ahora camina hacia su hogar. En el camino hacia su casa todavía tiene su mente en todo lo vivido durante su jornada laboral. Le cuesta desconectar. Ella siente que sus párpados le pesan, su garganta arde por decir “basta”, y aún así se obliga a “estar entera” para preparar la clase siguiente y ser la profesional que los demás esperan que sea. Esa sensación es lo que se denomina resaca emocional: un hormigueo sordo que bulle en el cuerpo, con un aroma a fatiga que va más allá de lo físico.

Ese agotamiento tan profundo tiene un nombre: el «impuesto invisible» del trabajo emocional. Es un coste silencioso, que no aparece en los horarios ni en los planes formativos, pero que se paga factura cada noche en forma de insomnio, sobrecarga mental o llanto contenido. Arlie Hochschild (1983), lo definió como la gestión consciente o inconsciente de emociones para presentar una expresión aceptable públicamente, incluso cuando internamente se siente lo contrario. Esta tensión interna, cuando no se valida ni se atiende, se acumula como una deuda invisible en el sistema emocional (y por ende nervioso) del docente.

Para una docente sensible como Laura, la empatía se convierte en una espada de doble filo: una fuente de conexión profunda y, al mismo tiempo, un campo donde absorbe más de lo que da. Esa entrega constante, hecha de sonrisas acogedoras y silencios comprensivos, va drenando sus reservas internas. Llegar a casa no basta: sigue la ronda mental de evaluaciones, de reproches leves que se autoinfiere, y el cuerpo responde con un agotamiento que se siente en cada respirar.

Este impuesto invisible no es una metáfora vacía: en las profesiones donde el vínculo emocional es central —como ocurre en la docencia— el trabajo emocional incrementa significativamente el desgaste. Numerosos estudios en psicología laboral señalan que profesionales que tienen que lidiar con emociones propias constantemente (docentes, servicios sociales) presentan niveles elevados de agotamiento emocional, incluso cuando no hay carga formal de trabajo físico o administrativo (Brotheridge & Grandey, 2002; Grandey & Gabriel, 2015).

En este artículo exploraremos cómo ese exceso emocional se manifiesta en síntomas claros para que puedas identificarlos, y te compartiré una estrategia consciente para dejar de pagar ese impuesto… y en su lugar, invertir en tu propio bienestar.

2. ¿Qué es (de verdad) el «Trabajo Emocional» en el Aula?

Cuando hablamos de docencia solemos pensar en planificación, metodologías y contenidos. Pero debajo de todo eso, invisible y constante, late otra tarea mucho más exigente y para la que no se ha preparado al docente: el trabajo emocional.

Este concepto fue acuñado por la socióloga Arlie Hochschild (1983) para describir el esfuerzo de gestionar los propios sentimientos con el fin de mostrar expresiones emocionales que resulten socialmente aceptables, aunque no coincidan con lo que se siente en el interior. Es decir, sonreír cuando por dentro hay frustración, hablar con calma cuando lo que emerge es ira o sostener la escucha cuando lo que se desea es silencio.

Es decir, sonreír cuando por dentro hay frustración, hablar con calma cuando lo que emerge es ira o sostener la escucha cuando lo que se desea es silencio.

En el aula, este trabajo emocional se convierte en “el pan de cada día”: cada conflicto entre estudiantes, cada mirada ansiosa de una familia, cada exigencia institucional exige que la/el docente regule y modele su mundo interno para transmitir seguridad, calma y contención. Por eso, muchos investigadores definen a los docentes como “atletas emocionales de élite” (Grandey & Gabriel, 2015), pues, si son conscientes de ello, entrenan de manera continua su capacidad de regular emociones, aunque ese entrenamiento no siempre se traduzca en reconocimiento o apoyo institucional. Sin embargo, si no se tienen las herramientas adecuadas, esta regulación se convierte en represión y control de la propia emocionalidad.

Además, no todo trabajo emocional se realiza de la misma manera. La literatura distingue entre dos estrategias principales: la actuación superficial (surface acting), cuando se finge una emoción que no se siente, y la actuación profunda (deep acting), cuando la persona intenta realmente modificar lo que siente para que su expresión sea auténtica (Brotheridge & Grandey, 2002). En el contexto docente, ambas estrategias son habituales: desde la sonrisa forzada para evitar transmitir cansancio, hasta el intento genuino de cultivar paciencia en medio del caos del aula.

El problema es que ambas formas de trabajo emocional, aunque necesarias, consumen recursos psicológicos y energéticos. Cuando no se gestionan con conciencia, se convierten en ese “impuesto invisible” que acaba drenando la vitalidad de las/los docentes, en especial de aquellas/os con alta sensibilidad.

3. Los 3 Síntomas del “Impuesto Invisible” en la Docente Sensible

El trabajo emocional no siempre se percibe de inmediato. Se acumula en gestos cotidianos, en silencios guardados, en sonrisas ofrecidas a pesar del cansancio. Para las/os docentes sensibles —aquellas/os que sienten con intensidad y perciben los matices emocionales de su entorno— este coste se hace aún más evidente. A menudo, el cuerpo y la mente empiezan a dar señales de alerta: pequeños síntomas que, si no se atienden, derivan en agotamiento, desmotivación y, en muchos casos, en burnout docente (Brotheridge & Grandey, 2002; Maslach & Leiter, 2016).

A continuación, veremos tres de esos síntomas característicos que conforman el “impuesto invisible” que pagan las docentes sensibles.

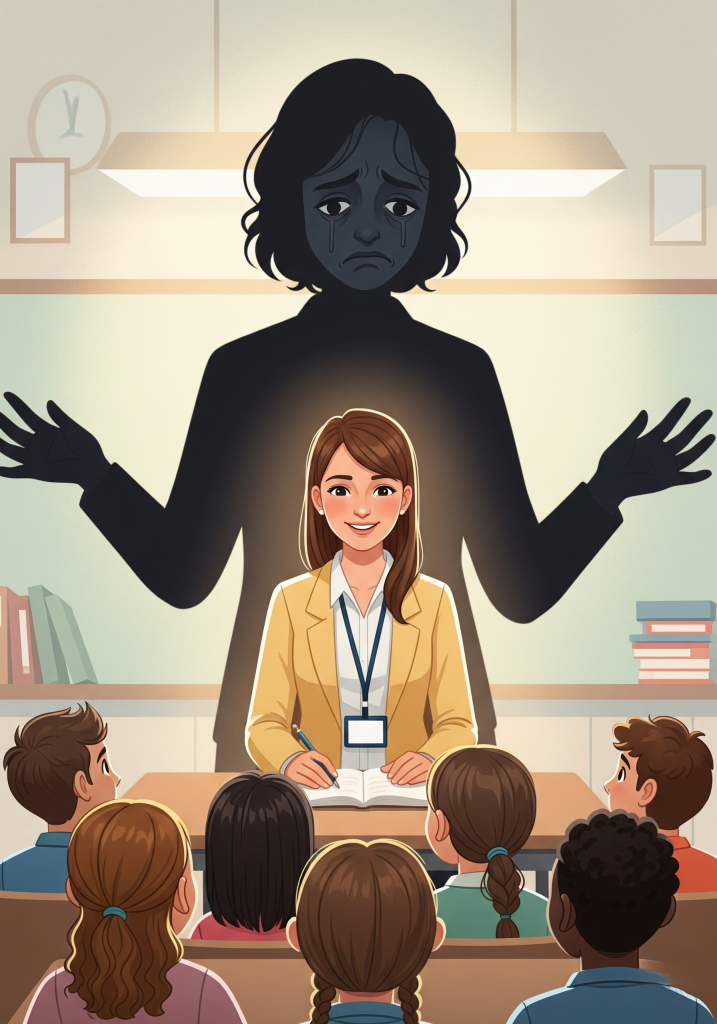

a) La sonrisa como escudo

“Siempre con buena cara”. Ese parece ser el mandato implícito en la vida escolar. Mostrar calma, entusiasmo o motivación incluso cuando por dentro se siente frustración, tristeza o enojo. Este esfuerzo de ocultar una emoción y sustituirla por otra más aceptada socialmente es, como ya he comentado anteriormente, lo que la literatura llama actuación superficial (surface acting) (Hochschild, 1983).

Para una docente sensible, esta estrategia es especialmente desgastante porque genera una disonancia entre lo que se siente y lo que se expresa, lo cual merma la autoestima. Además, esa brecha interna no solo agota emocionalmente, sino que también está relacionada con mayores niveles de estrés fisiológico y problemas de salud a largo plazo (Grandey & Gabriel, 2015). Con el tiempo, la sonrisa deja de ser una expresión genuina y se convierte en un escudo de supervivencia.

Lo paradójico es que, mientras se espera que el profesorado enseñe a los estudiantes a reconocer y gestionar sus emociones, muchas veces se les exige justo lo contrario: reprimir las propias para mantener un clima estable en el aula. Ese desajuste es una de las raíces más profundas del desgaste emocional en la docencia (Yin et al., 2019).

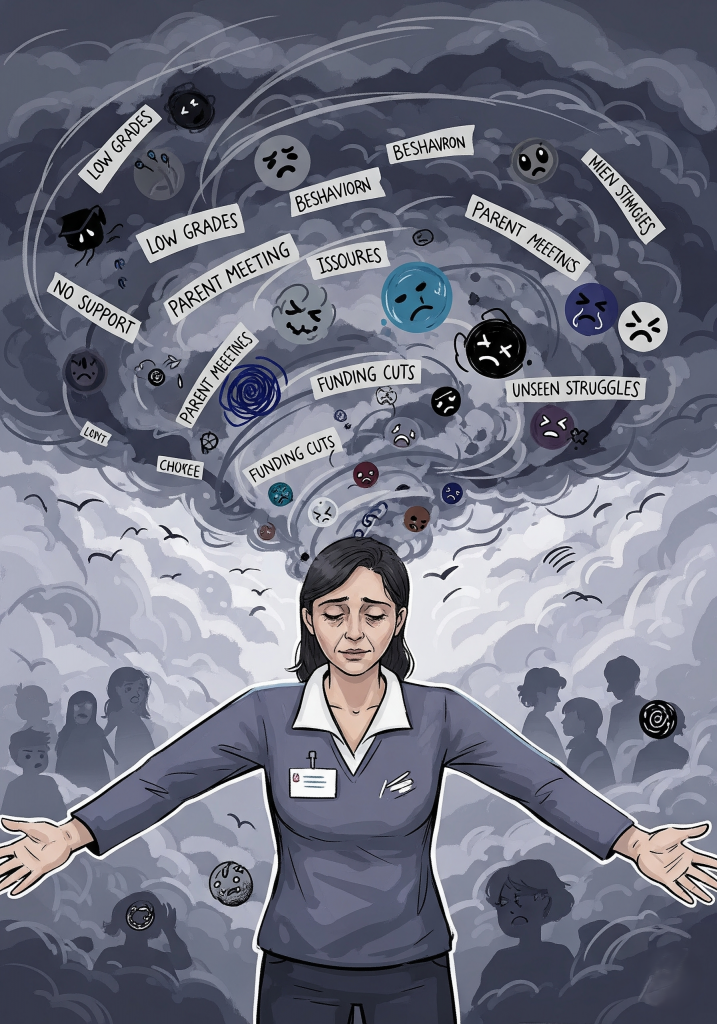

b) El contenedor infinito

Otro de los síntomas del impuesto invisible es la sensación de convertirse en un “contenedor emocional” para todo lo que ocurre en la comunidad educativa. Los alumnos depositan en la/el docente sus miedos, frustraciones y conflictos; las familias, sus expectativas y preocupaciones; los colegas, sus tensiones laborales.

Aunque escuchar y sostener emocionalmente forma parte del rol educativo, cuando la/el docente es sensible y empática/o en exceso corre el riesgo de internalizar la carga emocional ajena. La investigación muestra que este tipo de sobrecarga está asociada con altos niveles de fatiga empática y agotamiento (Figley, 2002).

El problema no está en la empatía en sí misma —que es un recurso pedagógico valiosísimo—, sino en la falta de límites emocionales claros. Cuando la/el docente cree que debe absorberlo todo para proteger a los demás y para ser una buen/a profesional, se convierte en un contenedor sin fondo, perdiendo su propia energía vital y a sí misma/o. Este patrón es tan común que algunos estudios lo describen como un proceso de “transferencia emocional no regulada” en entornos de cuidado (Brotheridge & Lee, 2002).

c) La resaca de la empatía

Quizá el síntoma más sutil —y a la vez más devastador— es lo que podemos llamar la resaca de la empatía. Se trata de ese cansancio intenso que aparece después de un día de entrega emocional. No es solo fatiga física: es un agotamiento del alma, una sensación de vacío interior que impide disfrutar incluso de los momentos de descanso.

Aquí resulta clave distinguir entre dos tipos de empatía. La empatía compasiva, que permite conectar con el otro sin perder el propio centro, es sostenible y hasta nutritiva. Pero la empatía por contagio, en la que la/el docente absorbe el sufrimiento de los demás como si fuera propio, es profundamente agotadora (Decety & Lamm, 2006).

Las personas altamente sensibles (PAS), presentes en una proporción significativa del profesorado, son particularmente vulnerables a este contagio emocional. Su sistema nervioso procesa los estímulos con mayor profundidad, lo que aumenta tanto la capacidad de conexión como la probabilidad de sentirse sobrepasadas (Aron, 2012). De ahí que, al final de la jornada, muchas/os docentes sensibles experimenten una auténtica resaca emocional, difícil de explicar pero muy real en su vivencia.

En síntesis

La sonrisa como escudo, el contenedor infinito y la resaca de la empatía son tres caras distintas de un mismo fenómeno: el impuesto invisible del trabajo emocional. Reconocer estos síntomas es el primer paso para dejar de normalizar el agotamiento como parte inevitable de la profesión docente. La ciencia es clara: cuando el trabajo emocional no se regula de manera consciente, no solo afecta al bienestar de las/os profesoras/es, sino también a la calidad de la enseñanza y al clima emocional del aula (Grandey, 2000; Maslach & Leiter, 2016).

En la siguiente sección exploraremos cómo pasar de pagar este impuesto invisible a invertir estratégicamente en tu bienestar, sin renunciar a la sensibilidad ni a la vocación que te mueve.

4. La Estrategia Definitiva: De Pagar el Impuesto a Invertir en tu Bienestar

Hasta ahora hemos visto cómo el trabajo emocional funciona como un impuesto invisible que drena la energía de las docentes sensibles. Sin embargo, la buena noticia es que no se trata de “sentir menos”, sino de aprender a gestionar mejor la energía emocional. La sensibilidad no es el problema: lo problemático es no contar con recursos para transformarla en una fortaleza pedagógica.

La investigación en psicología positiva y en regulación emocional señala que la clave no está en reprimir las emociones, sino en cultivarlas de manera consciente (Gross, 2015). Desde este enfoque, propongo dos herramientas prácticas que permiten pasar de pagar ese impuesto a invertir de manera inteligente en el propio bienestar.

Herramienta 1: El “presupuesto energético”

Así como cuidamos el dinero en un presupuesto, podemos aprender a gestionar la energía emocional como un recurso limitado. Al iniciar la jornada, pregúntate:

- ¿Cuánta energía tengo hoy?

- ¿Dónde quiero invertirla?

- ¿Qué situaciones suelen drenarme y cómo puedo protegerme?

La evidencia científica muestra que cuando los profesionales reflexionan previamente sobre el uso de sus recursos emocionales, desarrollan mayor resiliencia y experimentan menos agotamiento (Hobfoll, 2011). Este simple hábito de conciencia permite tomar decisiones más ajustadas: decir “sí” con autenticidad y aprender a decir “no” sin culpa.

Herramienta 2: La “aduana emocional”

El segundo recurso es la aduana emocional, una práctica breve (dos minutos) que te ayuda a diferenciar lo que es tuyo de lo que no lo es. Consiste en:

- Hacer una pausa consciente.

- Nombrar la emoción que sientes: ¿es tristeza, ansiedad, enfado, cansancio?

- Preguntarte: ¿esta emoción es mía o la estoy recogiendo de alguien más?

- Si no es tuya, visualizar cómo la devuelves con respeto, sin cargarla.

Esta técnica entra dentro de las denominadas “etiquetar y liberar” (labeling and letting go). Las cuales han demostrado ser efectivas para reducir la rumiación emocional y aumentar el bienestar psicológico (Kircanski et al., 2012). Para las/os docentes sensibles, esta práctica es un salvavidas, porque evita que se conviertan en esponjas emocionales del entorno.

De la deuda a la inversión

Cuando aplicas estas herramientas, dejas de ver tu sensibilidad como una desventaja. En cambio, se convierte en un capital emocional que, bien gestionado, potencia tu capacidad de enseñar con autenticidad, empatía y creatividad. Pasas de pagar una deuda diaria en forma de cansancio, a invertir en un círculo virtuoso de bienestar y presencia pedagógica.

Como señalan Maslach y Leiter (2016), las/os docentes que aprenden a regular sus emociones no solo experimentan menos burnout, sino que también generan un clima de aula más positivo, lo que beneficia directamente al aprendizaje de los estudiantes.

Si mientras leías te reconociste en la sonrisa como escudo, en el contenedor infinito o en la resaca de la empatía, es momento de dar un paso más. He creado la Guía DAS —Diseñada especialmente para Docentes Altamente Sensibles— que te ofrece recursos prácticos y ejercicios para convertir tu sensibilidad en tu mayor aliada en el aula.

📥 DESCÁRGALA AQUÍ y comienza a transformar tu energía emocional en bienestar y calidad educativa. Porque tu sensibilidad no es una carga: es tu don. Lo único que necesitas es aprender a gestionarla con inteligencia y cuidado.

5. Conclusión: Tu Bienestar no es un Lujo, es tu Herramienta Pedagógica

El impuesto invisible del trabajo emocional es real: lo sentimos en la sonrisa forzada, en el peso de cargar con lo que no nos corresponde y en esa resaca de empatía que nos vacía al final del día. Pero no es inevitable. La ciencia demuestra que, cuando aprendemos a regular nuestras emociones y a cuidar nuestro presupuesto energético, no solo protegemos nuestra salud mental, sino que también mejoramos el clima del aula y la calidad de la enseñanza (Gross, 2015; Maslach & Leiter, 2016).

Recuerda: tu sensibilidad no es una debilidad. Es un recurso poderoso que, con las herramientas adecuadas, se convierte en tu principal fortaleza pedagógica.

Referencias

- Aron, E. (2012). The Highly Sensitive Person. Citadel Press.

- Brotheridge, C. M., & Grandey, A. A. (2002). Emotional labor and burnout: Comparing two perspectives of “people work”. Journal of Vocational Behavior, 60(1), 17–39.

- Decety, J., & Lamm, C. (2006). Human empathy through the lens of social neuroscience. The Scientific World Journal, 6, 1146–1163.

- Figley, C. R. (2002). Compassion fatigue: Psychotherapists’ chronic lack of self-care. Journal of Clinical Psychology, 58(11), 1433–1441.

- Grandey, A. A. (2000). Emotional regulation in the workplace: A new way to conceptualize emotional labor. Journal of Occupational Health Psychology, 5(1), 95–110.

- Grandey, A. A., & Gabriel, A. S. (2015). Emotional labor at a crossroads: Where do we go from here? Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 2, 323–349.

- Gross, J. J. (2015). Emotion regulation: Current status and future prospects. Psychological Inquiry, 26(1), 1–26.

- Hobfoll, S. E. (2011). Conservation of resource caravans and engaged settings. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 84(1), 116–122.

- Hochschild, A. R. (1983). The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling. University of California Press.

- Kircanski, K., Lieberman, M. D., & Craske, M. G. (2012). Feelings into words: Contributions of language to exposure therapy. Psychological Science, 23(10), 1086–1091.

- Maslach, C., & Leiter, M. P. (2016). Burnout: A multidimensional perspective. In C. Maslach (Ed.), Stress: Concepts, Cognition, Emotion, and Behavior (pp. 351–357). Academic Press.

- Yin, H., Huang, S., & Wang, W. (2019). Work environment characteristics and teacher well-being: The mediation of emotion regulation strategies. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(23), 4710.